- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 发展中国家建构自己理论的必要性

- 中国智慧与力量造福世界

- 中美新型大国关系有助国际关系稳定

- 中国和平发展的有利条件和新旧困难

- 为构建新型国际关系提供智力支撑

- 中国外交新思路 新实践 新理论

- 牢固树立人类命运共同体理念

- 中国外交:今年成绩超出预期

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 中国外交与和平发展

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究

- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》

- 欧盟社会政策研究

- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新

- 《老挝与“一带一路”》

- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》

- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》

- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色

- 上海服务“一带一路”经典案例2021

- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战

- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示

- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程

- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景

- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失

- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失

- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis

- 全球协作抗击新冠病毒:作用、经验与启示

2010年联合国召开MDGs高级别会议以来,特别是2012年联合国“里约 20”可持续发展峰会后,国际社会便开始热烈讨论2015年后国际发展议程(以下简称“2015年后议程”)的相关问题。2013年,联合国相关部门提交了三份涉及2015年后议程的重要报告供国际社会讨论,[3] 并成为该议程的潜在模板。2013年9月第68届联大也围绕“为2015年后国际发展议程奠定基础”主题展开了一般性辩论。[4]

目前,2015年后议程的制定工作正处于关键时期。2014年9月,联合国将启动该议程的政府间谈判进程。[5] 预计2015年联大期间将通过2015年后议程并于2016年1月1日启动执行。

在距联大通过2015年后议程约500天之际,作为联合国常任理事国以及全球最大的发展中国家,中国迫切需要确立一项全面且具前瞻性的参与战略,以国际社会活动积极推动者、核心利益方的身份积极参与2015年后议程的讨论与制定,以最大限度地践行中国立场,参与新国际规则的制定。

一、MDGs的提出、实施与问题

(一)MDGs的提出及其优点

“联合国环境与发展会议”于1992年6月3日至14日在巴西通过了《里约环境与发展宣言》,其成果文件之一《21世纪议程》作为“世界范围内可持续发展行动计划”,成为新千年前各国政府、联合国组织、发展机构、非政府组织和独立团体在人类活动影响环境各方面的综合行动蓝图。

其后,2000年9月,联合国通过的《千年宣言》宣告了其对发展、减贫、和平与安全、环保、民主和人权的态度,它表示将“不遗余力地帮助十亿多同胞摆脱目前凄苦可怜和毫无尊严的极端贫穷状况,决心使每个人实现发展权,并使全人类免于匮乏”。[6] 它重申了“自由、平等、团结、容忍、尊重大自然和共同承担责任”等《联合国宪章》的共同价值,提出了具体的行动方案。2001年,作为《千年宣言》的实施方案——《执行(联合国千年宣言)的路线图》提出了MDGs,包括8项总目标、18项分目标和48项具体的量化指标。[7] MDGs跨越社会、经济和环境等多个领域,以1990年为基准起点,至2015年底为完成期限,是第一套明确、全面和权威的全球发展目标,也成为衡量全球发展进步的重要标准。它不仅是发展的目标,还包括发展权、生存权、教育权、健康权以及妇女权利和儿童权利,强调“我们的愿景和责任是在实现可持续发展的情况下消除一切形式的极端贫困,并为所有人构建可保证稳定繁荣的生存基础”。[8]

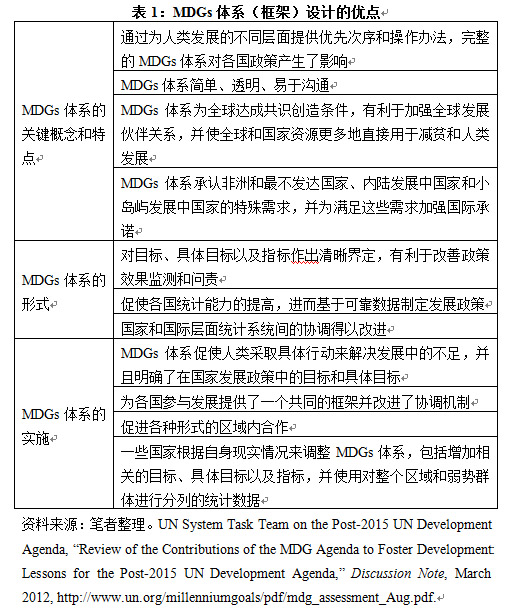

MDGs体系(框架)有诸多优点,[9] 主要包括(表1):第一,它集中关注8组数量有限且具体、实际的目标和指标。该框架为制定各国和国际发展政策设定了优先次序。其简单、透明和多层面性有助于为目标及实现这些目标赢得广泛支持,并且强调人类的发展,使得各国政策重点不再局限于各项经济增长目标。[10] 同时,它带来了明确的问责制框架,其基础是清晰的且易于沟通的、可操作且有时限的量化目标以及可衡量的指标。大多数MDGs兼具现实性、可实现性和可信性。

第二,MDGs把鼓舞人心的愿景同8组目标相结合,并通过可靠的统计指标监测这些目标的实施情况,使得全世界更加重视结果,并推动统计和高质量的数据的产生,进而改善各国和国际组织的政策制定和监管。

第三,MDGs体系加强了全球发展伙伴关系,它把官方发展援助(Official Development Assistance, ODA)、公平的多边贸易体系、债务减免以及把可负担的新技术、必需药品和人类发展相结合。它承认并加强满足非洲和最不发达国家、内陆和小岛屿发展中国家的特殊需求和国际承诺。

(二)MDGs面临的问题与挑战

自MDGs推出之后,联合国每年都通过《千年发展目标报告》和《千年发展目标进度表》发布MDGs的进展。潘基文在2013年《千年发展目标报告》中指出:MDGs已成为历史上最成功的全球反贫困推动力。在实现多项具体目标方面取得了重大的实质性进展,包括将生活在极端贫困中的人口减半以及将无法持续获得清洁饮用水源的人口比例减半。城市贫民窟居民的比例显著下降。在与疟疾和肺结核的斗争中已取得了卓越的成绩。在卫生及小学教育领域也取得了明显的进步。

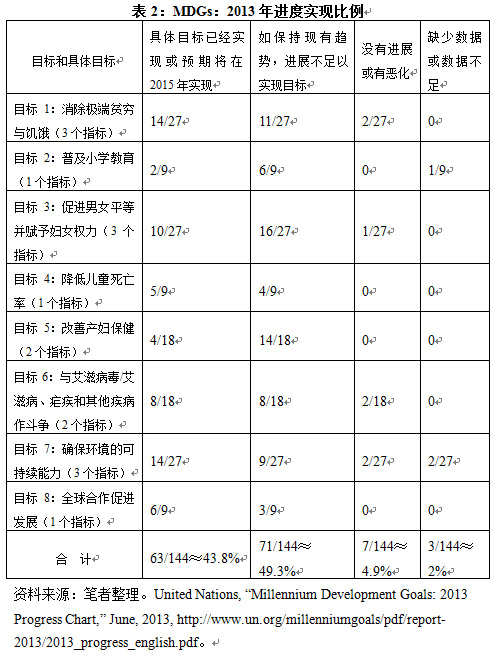

但正如2013年《千年发展目标报告》和《千年发展目标进度表》所显示(表2),尽管取得显著进展,但MDGs的很多目标依然离实现很远。首先,MDGs的总体进展并不乐观,在144个监测样本[11] 中,63个样本“具体目标已经实现或预期将在2015年实现”,仅占样本总数的43.8%;71个样本“如保持现有趋势,进展不足以实现目标”,占比高达49.3%;7个样本“没有进展或有恶化”,占比约为4.9%;此外,还有3个样本因缺少数据或数据不足无法做出评估。[12] 其次,MDGs各具体目标之间进展很不平衡,MDGs目标1(消除极端贫穷与饥饿)是8个目标中进步最大的一个,已经于2010年提前完成,而MDGs目标2至目标8几乎均无法按期完成,特别是目标7(确保环境的可持续能力)和目标8(全球合作促进发展)中的部分指标甚至不同程度地恶化。[13] 最后,MDGs在地区之间的进展也很不平衡,除东亚地区有望于2015年实现全部目标外,其他地区均无法完全实现,[14] 尤其是撒哈拉以南非洲几乎无法实现任何目标,大部分发展中国家预计也无法如期实现多数目标。

总之,MDGs的落实情况很不平衡,发展中国家并未从根本上缓解发展资金不足、技术手段缺乏、能力建设薄弱等问题。近年来,金融危机、粮食和能源安全、气候变化、自然灾害等进一步影响国际发展合作,官方发展援助(ODA)不增反减,发展中国家如期实现MDGs面临很大困难。[15]

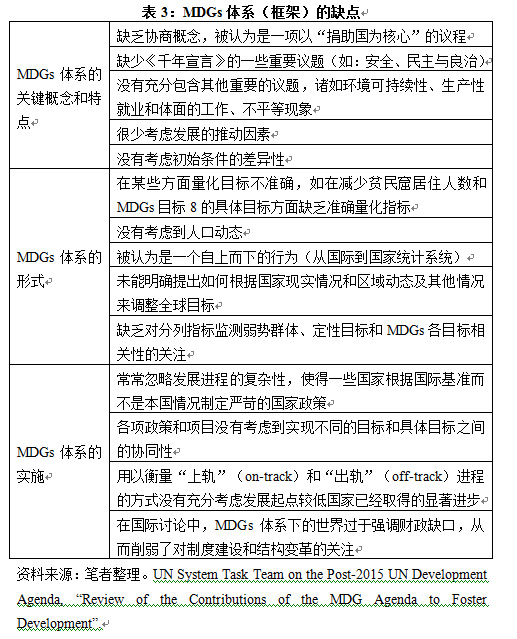

MDGs的实施问题与其体系设计有关。MDGs在体系设计过程中缺乏广泛协商,体现的是“以捐助国为中心”和“自上而下”的特征,在体系构成上“不完整”、在具体目标设计上不恰当以及在实施过程中层次不明晰等体系问题突出。[16] 具体来看,MDGs在体系设计方面的缺陷可以从其形成过程、构成范围、具体目标设计和实施四个方面来考察(表3)。[17]

首先,MDGs在形成过程中缺乏广泛协商,是一个以“捐助国为核心”的垂直进程。这是MDGs框架的首要缺陷,它可以部分解释其他缺陷,如某些发展中国家在追求自身发展中缺乏自主性和积极性,存在依赖性和惰性。有学者认为,如果MDGs在制定时有一个更具包容性的协商过程,可能会导致人们更加理解全球目标和具体需要,并根据各国背景进行调整,从而避免一些不利印象,如认为MDGs是适用于所有国家的统一目标,无论其初始条件如何,都必须共同追求。[18]

其次,MDGs构成范围狭隘,遗漏了发展的很多层面。一是MDGs是从《千年宣言》中有选择性地遴选出来的,它在“和平、安全与裁军”、“满足非洲的特殊需要”、“加强联合国”、“人权、民主和良治”等方面表现乏力。二是MDGs排除了一些重要议程,如生殖健康权利、性别平等(MDGs仅仅反映在初等教育目标上)、全球治理、宏观经济和结构变化都没有包含在内。三是MDGs的某些目标可能会歪曲一些国家的优先事项。例如,其MDGs目标2“普及小学教育”关注初等教育、强调入学率,但事实上部分发展中国家重点应是改善初等教育的质量、提升中等教育,因此,此项目标对它们的中学教育和后中学教育甚至产生了消极影响。有学者进而批评MDGs是“最能分散注意力的阴谋诡计”。[19]

再次,MDGs中一些具体目标和量化指标缺乏合理的设计。其一,MDGs框架将目标和议题看成单一的实体,没有建立议题间的联系或者说没有充分体现“发展”议题不同方面之间的联系和相互依赖性。一个事实是,MDGs框架没有在经济、社会和环境三个相互联系的领域充分处理可持续发展问题。其二,MDGs更趋向于关注贫困的症状或者说症状的一些方面,如基于收入的贫困、缺乏获取基本社会服务的途径,而不是贫困的根本原因。它重点关注社会目标和基本需求,如健康、教育和饮用水等,却没有充分考虑贫困的潜在原因和主要动力。其三,MDGs偏向于选择容易测量的指标,忽视了一些重要的议题。由于MDGs所用的指标局限于定量指标,因此MDGs针对妇女的具体目标和指标不够,妇女的平等和赋权、消除对妇女的暴力和妇女的生殖权利等因为不易测量而被忽视。[20] 其四,MDGs对所有的发展中国家采取“一刀切”的方式,没有充分考虑这些国家的初始条件和地区环境的区别,也没有考虑发展中国家的不同需求和能力。其五,MDGs目标8(全球合作促进发展)是最薄弱的环节,没有强有力的量化监测指标。这一目标备受发展中国家的质疑。在范围上,它太狭窄,没有体现发展中国家倡导的那些与全球贸易、投资和金融相关的议程。其中,具体目标之一的“处理最不发达国家的特殊需求”既没有规定时间表,也没有监督进步的量化指标,导致国际社会难以对MDGs框架的执行状况进行问责。

最后,MDGs在实施方法中没有区分全球目标和国家目标。有人认为,MDGs应在全球层面而不是在国家层面上实现,而另一些人则坚持相反观点。对此,有学者指出,MDGs在全球层面形成,但却是在国家层面上监督、实施,这对很多国家是不公平的。这些国家的起点或发展轨迹是明显不同于全球水平的。[21] 这种衡量方法对最不发达国家构成了特殊的挑战,使这些国家的表现更差。比如,最不发达国家实现MDGs目标1就特别困难,因为它意味着绝对贫困数量的大幅减少。[22]

二、2015年后议程的提出及主要框架

(一)2015年后议程的提出

自2000年《千年宣言》和MDGs确立以来,全世界发生了巨大变化,这些挑战包括减少国家内部和各国之间的不平等状况;应对气候变化和实现可持续发展;提高抗御自然灾害的能力;解决人口和流行病动态;应对城市增长;确保和平与安全;提升国家治理能力;以及尊重人权和文化多样性。这些变化使得未来15年的新时期(2016—2030年)将具有不同于2015年之前的MDGs时代特征:消除各种形式的贫困具有可行性[23];人类对地球的影响大大增强;技术的快速发展;不平等的日益加剧;治理的扩散性和复杂性日益增强。[24]

与此同时,MDGs目标也将于2015年底到期。那么MDGs何去何从?MDGs未竟目标是否应当延期?还是应由一套新的全球目标取而代之?目前,国际社会普遍认为2015年这一截止期限正是纠正MDGs缺陷的一个机遇,应以此为契机,结合全球治理的新态势和MDGs的实践经验,改革MDGs,构建一个全新的、设计更为合理的2015年后议程目标体系。

2010年10月联大MDGs高级别会议以后,国际社会启动了有关2015年后议程的准备工作。此后,2011年9月联合国系统工作组成立,并于2012年5月启动全球性专题咨询;2012年7月“2015年后联合国发展议程高级别名人小组”(以下简称“名人小组”)成立,2013年1月“联大可持续发展目标开放工作组”(以下简称“开放工作组”)成立。与此同时,各国政府、研究机构、公民社会团体和非政府组织也积极地参与到相关议题的咨询、讨论和研究中,一股2015年后议程讨论的热潮逐渐形成。[25]

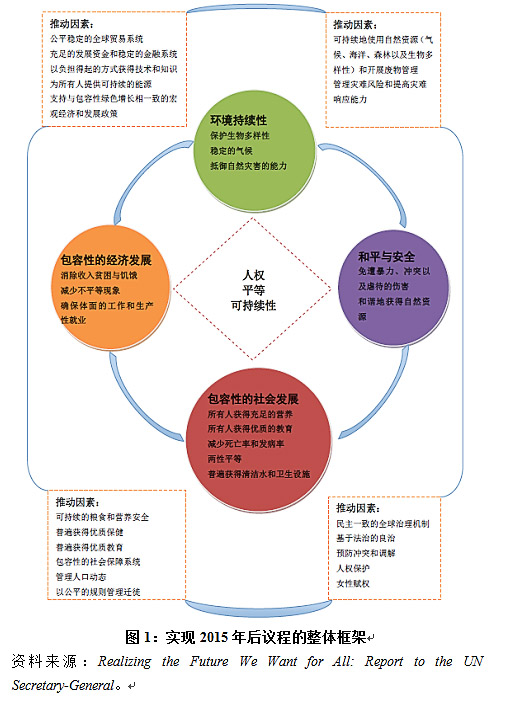

与此同时,以联合国为代表的国际组织有关2015年后议程的政策立场初步形成。2012年6月,联合国系统工作组提交了第一份报告:《实现我们共同憧憬的未来:提交联合国秘书长的报告》,提出了2015年后议程的愿景:第一,朝着包容、以人为本、可持续发展的方向进行革命性改变;第二,三大基本原则(人权、公平和可持续);第三,四大核心方面或四大目标(包容的社会发展、环境可持续性、包容的经济发展及和平与安全)。[26]

2013年5月30日,名人小组提交了名为《新型全球合作关系:通过可持续发展消除贫困并推动经济转型》的报告。该报告设定了2015年后议程的路线图,即到2030年消灭极端贫困,实现可持续发展承诺,提出了5个关键目标:从“减贫”到消除极端贫困,所有人携手共进;以可持续发展为核心;实现经济转型推动就业与包容性增长;建立和平与有效、开放且问责的制度;基于合作、平等和人权打造新型全球伙伴关系。并在此基础上提出了12项目标。[27]

2013年6月6日,作为相对具有独立性、非官方的“可持续发展行动网络领导委员会”(以下简称“网络委员会”)向联合国递交了《可持续发展行动议程:提交联合国秘书长的报告》,其基于可持续发展概念的四个维度(“包括消除极端贫困”的经济发展、社会包容、环境可持续性以及包括和平与安全在内的良治),界定了2015年后议程的10项目标。[28]

2013年7月23日,在总结前四届会议情况的基础上,联大可持续发展目标开放工作组提交其首份中期报告。该报告关注了名人小组和网络委员会的报告精神。[29]

目前,2015年后议程的制定正处于关键时期。2014年9月,联合国将启动2015年后议程的政府间谈判进程。[30]

(二)2015年后议程的框架

在2015年后议程的框架设计中,《千年宣言》中明确的各项价值、原则以及七项关键目标(和平、安全与裁军;发展和消除贫困;保护我们的共同环境;人权、民主以及良治;保护弱者;满足非洲的特殊需求;以及加强联合国)依然是应对现在和未来全球发展挑战的坚实基础,可用来规划2015年后议程。其原则集中体现为:第一,框架需建立在人权、平等、可持续这三大基本原则的基础之上;第二,关键目标应当围绕以下高度相互依存的四大目标或四个方面:包容的社会发展,环境可持续性,包容的经济发展,和平与安全。这四大目标遵循三大基本原则,建立在可持续发展概念的三大支柱(经济、社会、环境)之上,使得当代和未来的人们实现“免于匮乏、恐惧的自由”。根据《我们憧憬的未来》、《实现我们共同憧憬的未来》、《新型全球合作关系:通过可持续发展消除贫困并推动经济转型》和《可持续发展行动议程》四份报告,我们可以大致把握国际社会提出的2015年后议程的主要内容:

第一,2015年后议程目标的制定。就目标制定所依据的原则而言,《实现我们共同憧憬的未来》有明确讨论。其一,目标应致力于消除贫困,实现民主、良治、法治、可持续发展。承诺实现可持续发展(不是不惜任何代价的增长或者短期的快速增长,而是可持续的长期包容性增长),确保为我们的地球及今世后代创造经济、社会、环境可持续的未来。消除贫困、改变不可持续的消费和生产方式、推广可持续的消费和生产方式、保护和管理经济与社会发展的自然资源基础,是可持续发展的总目标[31] 和基本需要。实现可持续发展的途径如下:促进持续、包容性、公平的经济增长,为所有人创造更多机会,减少不平等现象,提高基本生活水平;推动公平、社会发展和包容;以可持续的方式统筹管理自然资源和生态系统,支持经济发展、社会发展、人的发展等,面对新的和正在形成的挑战,促进生态系统的维护、再生、恢复和反弹。国内和国际民主、良治、法治以及有利的环境对于包容性的可持续发展是至关重要的。因此有必要建立有效、透明、接受问责、民主的各级机构。

其二,目标应遵循《联合国宪章》和《世界人权宣言》的宗旨和原则,充分遵守国际法及其原则,尊重人权,创造公正、公平、包容的世界,实现自由、和平与安全。人是可持续发展的中心。应努力创造公正、公平、包容的世界。人类需要共同奋斗,促进包容性的持续经济增长、社会发展、环境保护,造福万众。关注自由、和平与安全的重要性,必须尊重所有人权,包括发展权和适当的生活水平权,内含食物权、法治、性别平等及增强妇女权能以及对建立公平民主社会促进发展的全面承诺。所有国家都有责任根据《联合国宪章》尊重、保护、增进所有人的人权和基本自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、民族或社会本源、财产、出生、伤残或其他身份。

关于2015年后议程的目标,四份报告均有讨论,其中以名人小组和网络委员会的报告最具有代表性。[32] 名人小组的《新型全球合作关系》报告提出5个关键目标和12项具体目标:消除贫困;赋予女童和妇女权力并实现两性平等;提供接受素质教育和终身进修的机会;保证健康的生活;确保食品安全和优质营养;实现饮用水和卫生设施的普及;保护可持续能源;创造就业机会、可持续生计和公平增长;可持续管理自然资源资产;确保良好的管理和有效的制度;确保社会安定和平;创造有利的全球环境并促进长期资金融通。

作为相对具有独立性的非联合国官方机构,网络委员会递交的《可持续发展行动议程:提交联合国秘书长的报告》基于可持续发展概念界定了10项具体目标:消除包括饥饿在内的极端贫困;在地球极限范围内实现发展;为所有儿童和青年人提供有效学习机会,保障其生活与生计;实现所有人的性别平等、社会包容和人权;实现所有年龄段人群的健康和福利;改善农业体系、促进农村繁荣发展;创建具有包容性和可塑性的城市;遏制人为的气候变化,确保所有人获得清洁能源;保障生态系统服务、生物多样性和水资源及其他自然资源的良好管理;为可持续发展转变治理模式。需要说明的是可持续发展目标促进了上面四个发展维度的一体化思维,结束那些可持续发展的一个方面与其他方面会发生竞争的无谓争论。如报告附件2显示,目标2“实现地球极限范围内的发展”共同贡献于四个维度:经济发展(“发展权”和全球标准的趋同将支持所有国家的经济增长)、社会包容(经济增长为扶持穷人和加强社会包容提供机会)、环境可持续性(通过“发展权利”和地球极限边界的关注,将促进环境的可持续性),包括和平与安全在内的良治(承认所有国家都有发展的权利,加强全球合作的可持续发展,减少冲突和动荡的风险)。可持续发展目标所提出的所有挑战存在内生的整体性,因此可持续发展要求所有目标的实现都是互相结合的过程,而非单独实现。例如,淡水资源的可持续性管理涉及农业、城市、农村和生态系统的目标。

而联合国系统工作组也界定2015年后议程的整体框架,基于议程愿景的三大基本原则,提出的与追求四大目标相一致的四个广泛领域的“推动因素”。“推动因素”不是仅仅有效推动实现某一大目标,而是四大目标。如图1所示,采取一个基于原则、目标和具体目标,以及推动因素的办法,应当有助于避免2015年后议程“超负荷”。

大力加强全球伙伴关系将是推进可持续发展的关键。在这一方面,《实现我们共同憧憬的未来》明确强调应当以透明的方式、在与推定受益人的共同协作下、根据一个清晰的监测和相互问责框架建立新的伙伴关系——即包括北南合作、南南合作以及三方合作、在民间社会组织、私营部门以及慈善事业的参与下的伙伴关系。重新思考传统的发展援助和从目前强调的“援助有效性”转变为更有针对性的“发展有效性”方面,并推动对全球发展伙伴关系的重新定义。同时,2013年3月28日名人小组的《巴厘岛公报》也特别指出“需要重建全球合作关系,以启动改革性的、以人为本且保护地球环境的发展议程。这种合作关系应该以平等、可持续发展、团结一致、尊重人性以及责任共担为依据,同时还要考虑到各尽所能。”《我们憧憬的未来》要求发达援助国兑现所有ODA承诺,包括实现到2015年向发展中国家提供占国内生产总值0.7%的ODA目标,以及向最不发达国家提供占国内生产总值0.15%至0.20%的ODA的目标。同时,各方应加强努力,提高ODA的质量,增强其对发展的影响。作为对官方发展援助的“有益补充”,可积极探索创新融资,拓展私营部门资金渠道。[33] 另外,要实现2015年后议程目标,还需要为可持续发展注入新的动力,并与主要群体和其他利益攸关方共同努力,缩小实施方面的差距。让民间社会和其他利益攸关方更多参与,有效介入相关的国际论坛,提高透明度,并促进广泛的公众参与,扩大伙伴关系。通过人民、政府、民间社会、私营部门的广泛联盟,由各方携手努力,为今世后代创造我们所憧憬的未来。

三、各方态度与中国立场

在对待2015年后议程的立场上[34],发达国家中美、加、澳等至今没有明确表态。欧盟及其成员国则表现积极,努力塑造和引导2015年后议程的谈判。欧委会在2013年2月27日发布了其首份官方文件《一个所有人体面的生活:终结贫困和赋予世界一个可持续的未来》。2013年4月,欧盟旗下的德国发展研究所、英国海外发展研究所和荷兰欧洲发展政策管理中心共同发布了《后2015:全球行动,构建一个包容性、可持续的未来》的建言报告。欧盟的立场是在吸取MDGs的经验和基于“里约 20”峰会当前进展下,强调以下四大方面:一是确保生活的基本标准;二是增进包容性和可持续性增长的动力,保证自然资源的可持续性;三是同步推进平等、公平和正义,和平与安全;四是各国自愿决定推进发展的行动,各国主导是关键,发展议程应更共同重视全球目标与各国需要。[35]

大多数发展中国家最为关注的依然是MDGs的继承和落实问题,部分新兴经济体和非洲国家已经表明了在2015年后议程上的立场。2013年9月28日,时任印度总理辛格在联大表示,2015年后议程应以消除贫困为首要任务,同时为发展中国家提供必要的政策空间,并充分考虑发展中国家的利益,不应只关注优化资金配置,也应促进发展中国家和发达国家建立“真正的国际伙伴关系”。联合国需要提供“注重实际、界定明确”的落实手段,包括资金流动和技术转让,对发展中国家的利益充分考虑。[36] 联合国非洲经济委员会提出了“非洲发展目标”(African Development Goals)的概念。[37] 目前多数发展中国家没有明确其2015年后议程立场,这可能会持续到2014年9月政府间谈判的启动之际。

近年来,诸多关注妇女儿童权利、移民权利、青年人权利、和平安全、环境保护、卫生、人权治理等议题的非政府组织也都纷纷出台自身的政策立场报告,或对名人小组的报告发表意见。市民社会的立场和态度对于2015年后议程的讨论也益发重要并受到联合国的积极推动,他们通过组织各种研讨会和宣传活动来宣示其立场和主张,如在2012年,联合66个国家的500多个民间组织召开主题为“反思千年目标,展望2015年后发展政策”的研讨会;在互联网上,联合国非政府诉讼服务机构(UN Non-governmental Liaison Service, NGLS)牵头开展全球发展磋商;联合国发展集团(UN Development Group, UNDG)的《一百万个声音:我们期望的世界》也积极征询民众倡议。

中国认为,对于2015年后议程应强调“三重”:一是重在促进各国团结合作,同舟共济,权责共担,共同应对挑战,彻底摆脱贫困和饥饿的威胁,实现均衡、可持续发展和包容性增长,增进人类共同利益;二是重点关注解决发展中国家,特别是非洲国家和最不发达国家面临的困难与挑战;三是注重解决南北发展不平衡问题,缩小差距,推动建立合作共赢的全球发展伙伴关系,重振国际发展合作。[38] 中国外交部在2013年9月发布了其官方立场文件《2015年后发展议程中方立场文件》,结合中国学者及政府官员在不同场合的表态,可以把握中国对于后2015发展议程的总体态度。

(一)中国对2015年后议程目标的立场

第一,坚持继承与发展、连贯性和前瞻性原则,将消除贫困和促进发展作为2015年后议程的核心,避免议程过多、过杂而偏离发展主题。

首先,新的发展目标应是对MDGs的继承。一位国内学者指出了当前进程的重大危险:2015年后议程很大程度上为可持续发展目标(SDGs)的讨论所主导,对MDGs的经验、教训关注较少。2015年后议程原本是一个宏大的概念框架,包括后MDGs(post-MDGs)和SDGs两个方面。以2012年6月“里约 20”峰会为界,此前的讨论主要集中于后MDGs,而此后则主要围绕SDGs展开,如何汲取MDGs的经验教训并予以改善被严重忽视了,或迷失在了有关SDGs的讨论中。[39]

其次,2015年后议程应坚持“以发展为主线和核心”。中方认为,“发展是社会进步的必由之路”。中国一贯强调,要共同推动经济强劲、可持续、平衡增长。不同发展水平和阶段的经济体,应同舟共济,摒弃零和博弈,携手共对挑战。“经济的增长对推动人类发展是必需的,如果没有发展,只能在零和游戏中进行再分配”。[40]

再次,新的发展目标应与MDGs保持连贯性(Consistency)。MDGs的使命并未终结,未竟事业应进一步得到落实。应继续向贫困宣战,将消除贫困和实现共同发展作为“中心任务”。[41]“里约 20”峰会也指出“消除贫困是当今世界面临的最大的全球挑战,是可持续发展不可或缺的要求和最优先事项”。同时,名人小组也建议国际社会应该避免“优先事项过多导致决策沦为妥协——用乏味和平淡取代改革性与专注度;存有‘乌托邦’式的理想”的境地。中国也认为,消除贫穷是“最大的全球性挑战”,是发展中国家实现可持续发展的“核心要件”。中国将支持把发展中国家的“脱困减贫”作为战略计划的“总体目标”。[42]

第二,坚持发展模式多样化原则及普遍性原则。

要尊重各国对本国发展战略和目标的自主权,由各国自主选择适合本国国情的发展模式和发展道路。2015年后议程目标的制定一方面应简单、明了、务实,在自愿的基础上适用于全球各国,作为未来国际发展合作的指导和各国制定国家发展战略的参照。另一方面,目标应具有“灵活性”,充分考虑到各国国情、能力和发展阶段,尊重其国家发展政策和优先目标。正如《我们憧憬的未来》要求的:“可持续发展目标应当着重行动,简明扼要,便于传播,数目不多,具有雄心,具有全球性,普遍适用于所有国家而又考虑到各国不同的国情、能力和发展水平,同时尊重国家政策和优先目标。”联合国发展援助框架的制定与贯彻应以“国家拥有和主导”为基础,不强求一致或搞固定模式。[43]

2014年6月3日,外交部副部长李保东在“2015年后发展议程国际研讨会”上指出,2015年后议程作为全球发展的顶层设计,需要“顶天”、“立雄心”,要制定富有雄心的目标,涵盖经济、社会、环境三大支柱,因应新形势和新挑战。[44] 因此,中方认为,2015年后国际发展议程的目标应包括:

一是消除贫困和饥饿。贫困和饥饿问题既严重阻碍发展中国家经济发展和社会进步,又是地区冲突、恐怖主义蔓延和环境恶化等问题的根源之一,索马里、撒哈拉以南非洲的许多现实都表明,贫困和饥饿问题不解决,MDGs目标的全面实现就无从谈起。

二是全面推进社会进步并改善民生、推动社会包容性发展,坚持以人为本,着力保障所有人均能共享发展成果,包容老龄化、教育、医疗、妇女儿童、社保问题的发展观。

三是促进经济包容性增长,把促进经济增长作为“优先目标”、促进就业放在经济社会发展的优先位置、营造公平、公正、开放的全球贸易体系、加强全球经济治理。

四是加强生态文明建设,促进可持续发展。应树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,增强节约意识、环保意识和生态意识,形成合理消费的理念和生活方式,节约资源,保护环境。坚持“共同但有区别的责任”原则、公平原则和各自能力原则,积极应对全球气候变化。

(二)中国对建立全球伙伴关系及责任分担的立场

在全球伙伴关系的建立上,中国坚持“共同但有区别的责任”原则,该原则符合《我们憧憬的未来》的愿景,是国际社会在发展领域的重要共识和开展国际发展合作的基础。

中国认为,2015年后议程要“立地”、接地气,要以“共同但有区别的责任”原则为指导,致力于建立新型发展伙伴关系。ODA和南北合作仍是发展筹资的“主渠道”,发达国家要承担起应尽的发展援助责任,履行ODA承诺。切实提供发展援助,加大对发展中国家尤其是非洲国家和最不发达国家支持力度。[45] 发展援助各方应通过“扩大核心捐资总量和提高非核心资源质量”两个途径切实改善联合国发展筹资状况。发展中国家应继续加强南南合作,团结互助,共谋发展。但南南合作是南北合作的“补充而非替代”,不应弱化或冲淡南北合作的主要地位和作用。[46]

(三)中国对2015年后议程磋商和实施的立场

2015年后议程的磋商和实施应坚持协商一致的原则以及共同参与、统筹平衡发展原则,全面、协调推进经济、社会和环境发展。首先,中方建议2015年后议程有关磋商进程应在联合国框架下进行,由成员国主导,本着公正、民主、透明的原则协商一致。中国常驻联合国副代表王民大使2013年10月14日、2014年1月27日两次在联合国表示,2015年后议程的磋商应遵守联合国发展业务活动的基本特点和普遍、自愿、赠予、中立和多边等特性,应体现成员国主导作用,并在联合国框架下推进,尊重方案国对自身发展的所有权和主导权。

其次,2015年后议程应建立完善的实施机制,保障发展资源,确保目标得以实现。一是充分发挥联合国的核心领导和组织协调作用。“加强联合国”也是《千年宣言》的关键目标之一;2013年10月14日,中国常驻联合国副代表王民大使在联大表示,联合国发展系统应为南南合作提供必要的政策和资金支持,努力探索支持南南合作的新思路和新方式,进一步支持联合国南南合作办公履行职责。二是加强发展筹资力度、建立健全向发展中国家转让发展技术的机制。广聚全球、区域和国家层面的政治意愿,为全面实现发展目标动员发展资源。发达国家应兑现其官方发展援助的承诺,遵守《发展筹资问题国际会议蒙特雷共识》、《发展筹资问题多哈宣言》《我们憧憬的未来》等国际共识。各国也应调动内部资源,增加发展投入,加强人力资源开发和机构能力建设,通过培训、经验交流、知识转让、技术援助(据2013年《千年发展目标报告》显示,在知识转让、技术援助方面,发达国家不甚积极,甚至近年来国际发展援助有所下降)等多种形式,加强能力建设;三是加强南南合作,鼓励和支持发展中国家在南南合作框架下,互帮互助,分享发展经验,补充南北合作,实现共同发展。

文献来源:《国际展望》

注释:

[1] 中国外交部:《2015年后发展议程中方立场文件》,2013年9月22日,http://www.fmprc. gov.cn/eng/wjdt/2649/t1078984.shtml。

[2] 同上。

[3] 这三份重要报告分别为:A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development, High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, United Nations, May 30, 2013; An Action Agenda for Sustainable Development: Report for the UN Secretary-General, Sustainable Development Solutions Network, June 6, 2013, http://unsdsn.org/resources/publications/an-action-agenda- for-sustainable-development/; Progress Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, July 23, 2013, http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/67/941&Lang=E.

[4] “General Assembly Elects UN Ambassador of Antigua and Barbuda as President of 68th Session”, UN, June 14, 2013, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45177#. Ui6MhKIiSeA.

[5] 吴海龙:《在联合国科技促进发展委员会“加强科技创新推进2015年后发展议程”部长级圆桌会议上的发言》,中华人民共和国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团网站,2014年5月13日,http://www.china-un.ch/chn/hyyfy/t1155435.htm。

[6] “United Nations Millennium Declaration,” United Nations, September 18, 2000, http://www.un.org/en/development/devagenda/millennium.shtml.

[7] 2005年,18个分目标被增加到21个,48个量化指标增加到60个。

[8] “United Nations Millennium Declaration”.

[9] Realizing the Future We Want for All: Report to the UN Secretary-General, United Nations System Task Team on the Post-2015 Development Agenda, May 30, 2013, http://www.un.org/ en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf, 笔者整理。

[10] 2012年“里约 20”峰会成果文件《我们憧憬的未来》也要求在未来的发展议程中保留这些特点。

[11] 评估将全球的发展中国家划分为北非、撒哈拉以南非洲、东亚、东南亚、南亚、西亚、大洋洲、拉丁美洲和加勒比、高加索和中亚9个地区,考察16项MDGs子指标,因此共生成9×16=144个样本。

[12] United Nations, “Millennium Development Goals: 2013 Progress Chart”.

[13] United Nations, “The Millennium Development Goals Report 2013,” New York, 2013, pp. 4-5。

[14] 考察的16个具体目标,仅东亚地区表现良好——截至2015年预计不能实现的目标数为2个;北非、东南亚、高加索和中亚、拉丁美洲和加勒比表现一般——预计不能实现目标数为6个或7个;南亚表现较差,预计不能实现的目标数为9个;而西亚、大洋洲和撒哈拉以南非洲这一数字均超过10个,其中撒哈拉以南非洲更是高达14个。

[15] 中国外交部:《2015年后发展议程中方立场文件》。

[16] Realizing the Future We Want for All.

[17] 黄超:《理想与现实:“千年发展目标”的局限与前景》,载《外交评论》2013年第5期,第146-150页; Realizing the Future We Want for All。

[18] Jan Vandemoortele, “The MDGs: ‘M’ for Misunderstood?” WIDER Angle, 2007, pp. 6-7.

[19] Peggy Antrobus,“Critiquing the MDGs from a Caribbean Perspective,” in Caroline Sweetman eds., Gender and the Millennium Development Goals, Oxford: Oxfam, 2005, pp. 94-104.

[20] Ibid.

[21] Claire Melamed, “The Millennium Development Goals after 2015: No Goals Yet, Please,” ODI, September 2011, http://www.odi.org.uk/opinion/5981-mdgs-millennium-development- goals-post-2015-goals-targets.

[22] Markus Loewe, “Post-2015: How to Reconcile the Millennium Development Goals (MDGs) and the sustainable Development Goals (SDGs),” Briefing Paper, No. 18, DIE, 2012.

[23] 我们运用术语“各种形式的极端贫困”,以此体现MDGs中所涵盖的多维度的贫困概念,尤其是包括收入贫困、饥饿、性别不平等、教育匮乏、健康问题与重大疫情,以及缺乏基本的基础设施与服务。

[24] An Action Agenda for Sustainable Development.

[25] 张春:《对中国参与“2015年后国际发展议程”的思考》,载《现代国际关系》2013年第12期,第1-3页。笔者整理。

[26] Realizing the Future We Want for All.

[27] A New Global Partnership. 具体目标见后文。

[28] An Action Agenda for Sustainable Development. 具体目标见后文。

[29] Progress Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals.

[30] 吴海龙:《在联合国科技促进发展委员会“加强科技创新 推进2015年后发展议程”部长级圆桌会议上的发言》。

[31] 消除贫困仍然是国际社会的总体目标,并应成为关于可持续发展目标提议和2015年后议程的核心部分,见Progress Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals。

[32] 以下讨论主要依据以下两份文件:A New Global Partnership; An Action Agenda for Sustainable Development。

[33] 黄梅波、朱丹丹:《后2015国际发展议程:国际争论及发展中国家的立场》,厦门大学中国国际发展研究中心工作论文,2014年1月20日。

[34] 整理自高小升:《2015年后国际发展议程谈判评析》,载《特区经济》2013年第12期,第44页。

[35] A Decent Life for All: Ending Poverty and Giving the World a Sustainable Future, European Commission , February 27, 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-143_en.htm; Overseas Development Institute, European Union, European Centre for Development Policy Management, Post-2015: Global Action for an Inclusive and Sustainable Future, European Report on Development 2013, 21 May 2013, http://reliefweb.int/report/world/european-report- development-2013-post-2015-global-action-inclusive-and-sustainable.

[36] 王雷、樊宇:《印度总理说2015年后发展议程应以消除贫困为首要任务》,新华网,2013年9月29日,http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/29/c_117549302.htm。

[37] “Post 2015 Development Agenda Report Launched,” Ghana Broadcasting Corporation, August 6, 2013, http://www.gbcghana.com/index.php?id=1.1475972.

[38] 中国外交部:《2015年后发展议程中方立场文件》。

[39] 张春:《对中国参与“2015年后国际发展议程”的思考》。

[40] 褚国飞,《2015后全球发展目标:兼顾协调与弹性——访CIGI和KDI高级研究员巴瑞·卡林、林源赫》,载《中国社会科学报》2013年第420期,http://www.csstoday.net/ Item.aspx?id=51018。

[41] 李保东:《在2015年后发展议程国际研讨会上的讲话》,中国外交部网站,2014年6月3日,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zyjh_611308/t1162118.shtml。

[42] 《常驻联合国副代表王民大使在第68届联大二委关于议题24:发展业务活动的发言》,中国常驻联合国代表团,2013年10月14日,http://www.china-un.org/chn/hyyfy/t1089275. htm。

[43] 同上。

[44] 李保东:《在2015年后发展议程国际研讨会上的讲话》。

[45] 李保东:《在2015年后发展议程国际研讨会上的讲话》。

[46] 《常驻联合国副代表王民大使在第68届联大二委关于议题24:发展业务活动的发言》。